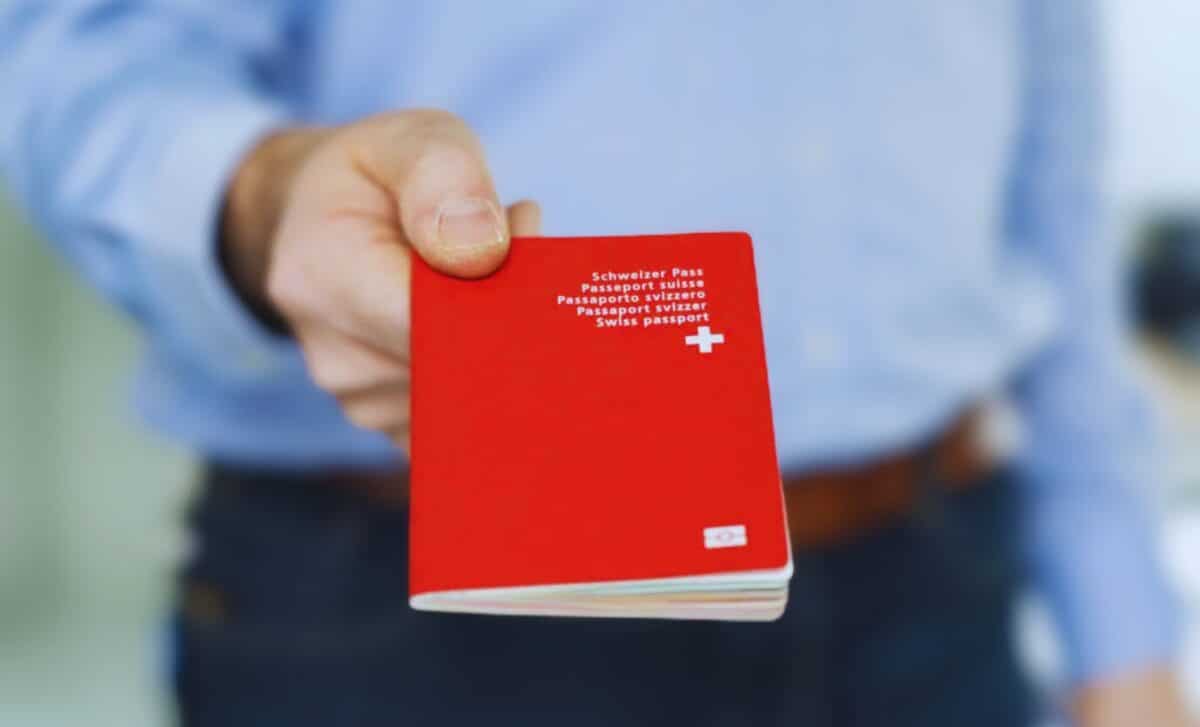

L’initiative déposée par le mouvement Action Quatre Quarts proposait d’autoriser la naturalisation après cinq ans de résidence légale, sans exigence de permis C. Actuellement, la loi impose un minimum de dix ans de séjour, dont trois avec un permis d’établissement, avant de pouvoir entamer une démarche de naturalisation. Le projet défendu par les initiants souhaitait simplifier l’accès à la nationalité en imposant uniquement des critères de connaissance d’une langue nationale et l’absence de condamnations pénales graves.

Cette proposition se voulait une réponse aux obstacles rencontrés par de nombreux résidents, notamment ceux qui, bien qu’établis en Suisse depuis plusieurs années, ne remplissent pas les conditions administratives actuelles. En assouplissant ces exigences, les initiants espéraient favoriser une meilleure intégration des personnes déjà insérées dans la société suisse.

Une remise en cause du fédéralisme jugée inacceptable

Le conseil fédéral a justifié son refus en invoquant la préservation du système fédéraliste et des compétences cantonales en matière de naturalisation. Actuellement, les cantons et les communes jouent un rôle central dans l’octroi de la nationalité, en évaluant la capacité d’intégration des candidats selon des critères locaux. Le projet de réforme aurait transféré cette responsabilité à la Confédération, une modification jugée trop radicale par le gouvernement.

Les autorités estiment que la réglementation actuelle garantit un juste équilibre entre intégration et rigueur administrative. Berne considère la durée de séjour de dix ans comme un critère essentiel pour s’assurer que les candidats à la naturalisation ont suffisamment de liens avec la Suisse. Sans changement législatif en vue, les règles en vigueur continueront de s’appliquer, maintenant ainsi un accès à la nationalité encadré par des exigences strictes.